パノラマにおける真下(nadir)の撮影方法

帰ってきた、パノラマ・プチ改善計画です。前回の計画(2006年10月)から三年弱、カメラ、パノラマヘッド、三脚等の機材は改善したのですが、肝心の撮影方法の改善はどうでしょう?無いかもしれません、、、

もともと、床や地面にあまり重要性を感じる場面が少なかったこと、また、床や地面、モノの影等を過度に意識しすぎて、立ち位置に影響が出るのもどーなのか?っと考えていたのも事実です。しかし、冷静に考えると、床や地面が重要な場面に遭遇していなかっただけなのかもしれません。always under constructionしかのさんの記事を読んで以来、そう感じていました。

な訳で、「パノラマにおける真下(nadir)の撮影方法」を、お盆休みの課題といたしました。まずは、ネットで調査。検索するにあたり、出来ればコストをかけず(いろいろ、出費がかさんでる折)、現在使用している機材にて可能な方法を探ることに。すると、ありました、こちらやこちら(めちゃ言うけど、やることやってます、ペコリ)あたりにすばらしいアイディアが。この合体技で行けそうです。

では、早速、課題報告に入りますが、この方法、使用機器によっては難しい場合もあるかもしれません。あくまで、私の使用しているパノラマヘッド、Agno’s社のMrotatorTCPshortでの参考例としてご覧下さい。

1. 通常のパノラマ撮影(水平方向〜真上)セッティング全景

では、まずは、通常のパノラマ撮影(水平方向〜真上)セッティングの足下から。

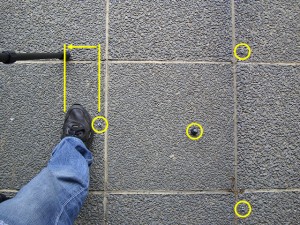

2. 三脚下側のセッティング

まず、三脚を立てる時、一番細い最後の段、私の場合は4段なのですが、4段目は収納した状態で立てます。そして、各足もと、およびセンターに、ナットやボルト等の目印を置きます。ちなみに、センターポールにぶら下がっているのは、センター出し用の重りです。

3. 三脚中央のセッティング

真下に占める三脚の面積を極力小さくするため、三脚は目一杯広げません。等間隔の目印をつけたストラップ等で三脚を固定します。

4. カメラ、パノラマヘッドのセッティング

Agno’s MrotatorTCPshortの場合、ローテーターに水準器がついていますが、真下撮影用として、カメラにも水準器をつけます。ちなみに、手持ちパノラマ用に作った水準器を流用。

そして、この状態で、パノラマの水平方向〜真上までを撮影。真上の撮影が終了したら、ここからが本番、真下の撮影へと移ります。

5. 三脚を後方へ移動

この図では、右方向が前方、左方向が後方となります。移動させる距離は、三脚の高さ等、それぞれの機材によって変わってきます。三脚を傾けた時、ノーダルポイントがほぼ所定の位置にくるように、下げ振り保持器等をカメラやパンヘッドに縛り付け、事前に調べておく必要があります。私のセッティングの場合、靴の幅一個分を目安に移動させます。もう一点、今回の例は、三脚自身の影が出ない状況下での撮影であるため、後方に移動していますが、もちろん状況によっては、と言うより多くの場合影が発生すると思います。影の状況によって、移動する方向を決定します。

6. 三脚のセンターポールを上げ高さ調整

三脚を斜めにして撮影する為、センターポールを上げ、斜めにした時、元の高さと同じになるように調整します。この高さも、05)同様、事前に調べておきます。私のセッティングの場合、拳一個分かさ上げします。

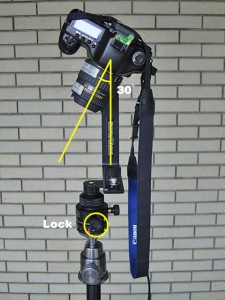

7. 真下撮影用にパノラマヘッドを調整

カメラを真下から30度振った状態で固定します。30度と言うのは、単にパノラマヘッド(MrotatorTCPshort)のクリックストップが30度ピッチなためです。水平方向のローテーターは、横に回転しないようにしっかりとロックします。この時、三脚のセンターポール、雲台等のネジがしっかり固定されているか再確認しましょう。三脚を斜めにしたとき、余計な力が加わってきますので用心です。この状態で、床に目印として置いたボルト、ナット等は撤去。コントロールポイントの打ちにくそうな場面では、そのまま利用もアリかもしれません。今回は、そのままの状態です。

8. 真下撮影用に三脚の足4段目を調整

三脚の後ろ足4段目を延ばしながら、カメラのレンズが真下を向くように斜めに倒します。レンズの向きが真下になった状態で、三脚の足をロックし、そして、三脚の足を靴で上から踏みつけます。

9. 真下の撮影

万が一?に備え、カメラのストラップに指を掛け撮影。以上で撮影完了です。

以降は、

撮影した画像の処理について簡単にご説明。真下の画像の処理については、OS、スティッチングソフト等により、いろいろあるようですので、あくまで一例として。

ちなみに製作環境は、

OS:Mac OS X

スティッチング用アプリ:PTGui

魚眼レンズ用歪み補正用アプリ:DeFish

パノラマ作成用アプリ:CubicConverter

画像加工用アプリ:PhotoShop

です。

10. 真下を撮影した画像

この画像は、魚眼レンズ(AT-X 107 DX Fisheye@14mm)のものですが、この画像を、DeFish等のアプリで歪み補正をしておきます。

11. PhotoShopにて合成

CubicConverter等のパノラマ作成ソフトで出力したボトムの画像(Cube Face形式)の上に、10)で歪み補正した画像をレイヤーとして乗せます。乗せられた画像の「不透明度を50%」にした後、「編集」>「変形」>「ワープ」を使い下の画像にフィットさせ、三脚部分(白い六角形の部分)を消します。

12. 三脚を消した修正後のボトム画像

三脚を消したボトム画像を再び、CubicConverterに戻し、QTVR等、お好みのデータに出力して完成です。

13. 真下の処理をしたパノラマ

真下の処理をしたパノラマをサンプルとして載せておきます。

余談ですが、

今回、久々の撮影のためか、シグマとトキナのレンズ設定がゴッチャになり、絞りとフォーカスの関係を間違って撮影、がく、、、お見苦しいかと、m(_ _)m。やはり、真下に気を取られ、墓穴を掘る結果に。この場合、さらに掘るべきか、、、

p.s.

ところで、もし、この記事を見て、オレもやってみようか、なんて感じた方、リスキーな撮影方法故、くれぐれもご注意を。カメラ壊れたなんてクレームを頂戴しても、現在、鼻血程度しか、、、デス。

【関連情報】

always under construction:QuickTimeVRにおける底面撮影について

Rosauro Photography:Nadir Shooting Techniques

panoramas.dk:How to take a perfect NADIR image

ども、shikanoです。

これ、4段目の足を伸ばして斜めにするところを想像すると怖いですね。それとボール雲台のところも。ボール雲台を倒して三脚を倒さない方法だと脚が入り込むのが問題なんでしょうね。あと4段目ではなく1段目の方が伸ばしやすいかも。シンプルで軽量化を目指すと現実的な方法なのかもしれませんね。

これを見て思い出したのですが、三脚の脚の開きを制限する方法ですが、脚の根元、回転部分に何か挟み込んで途中で開きを止めたことがあります。実戦ではやらなかったですが。三脚ではなくちょっと安定した一脚、くらいの気持ちなのかな。

shikanoさん、ども。

>これ、4段目の足を伸ばして斜めにするところを想像すると怖いですね。

夏のホラー記事でゴザイマス(汗

実は、拙者の使っている水準器の問題でして、斜め下から見ないとバブルが見えない言う、弱点に起因しております、ハイ。

ただ、慣れてしまうと、以外とラクチンで、右手と、左足でしっかり抑えて、スルッとデス。ただ、ホラーに慣れただけなのかもしれません、そっちの方が怖かったりして、、、

ご無沙汰して真下。ワタシは男らしく(?)手持ちで撮ってます。でも限界ありますよね…。

takagiさん、ども。

男は黙って、手持ち、、、

普段は私も、やっちまったなぁ、デス、意味不明

初めましてKeiji様。

京都でVRパノラマをやっていますJackと言います。

私も以前この方法とほぼ同じ方法(位置はデタラメ、取り敢えず

底面はPhotoShopで頑張る)をしていました。

確かにこの方法は危険が一杯です。一度グラッと来た時は焦りました。

では本題に、、、

記事の”09) 真下の撮影”のポジションはNPPの位置出しを

(可能な限り)しているということでしょうか?

とすると、通常撮影した水平六枚+天面一枚と一緒に底面撮影した

一枚をまとめてPTguiで合成処理は出来ないでしょうか?

“11) PhotoShopにて合成”の画像を見る限り、底面撮影時の三脚と

底面の穴は被っていないのでいけると思うのですが、、、

おそらく底面処理工程を省けると思います。

Jackさま、はじめまして。

> 一枚をまとめてPTguiで合成処理は出来ないでしょうか?

アドバイス有り難うございました。

実は、この方法、室内にてテストしておりました。

結論から申し上げると、直近にモノが無ければ、問題無さそうです。

屋外ならば、ほぼ大丈夫かと。

ただ一点気になる点がございました。

精度の高い水平+真上に対し、どうしても真下の精度が悪いため、

真下側のコントロールポイントが水平方向のスティッチに悪影響を及ぼすのでは?との推測です。

まー、気にし過ぎなのかもしれませんが、、、

なので、影響を与えない?この方法でもいいのかもしれません。

http://www.johnhpanos.com/ptgvpt.htm

それにしても、おっしゃるとおり、PTGuiでおーとまちっくが理想ですネ。時間を見て、色々検証してみます。